АРХАНГЕЛЬСК

Архангельск, старинный российский речной и морской порт, ныне город воинской славы, в годы Великой Отечественной войны хотя и не находился в зоне боевых действий, тем не менее сыграл огромную роль как транспортный узел и база Беломорской военной флотилии. Город являлся центром приёма союзных конвоев в СССР, здесь формировались и обратные конвои.

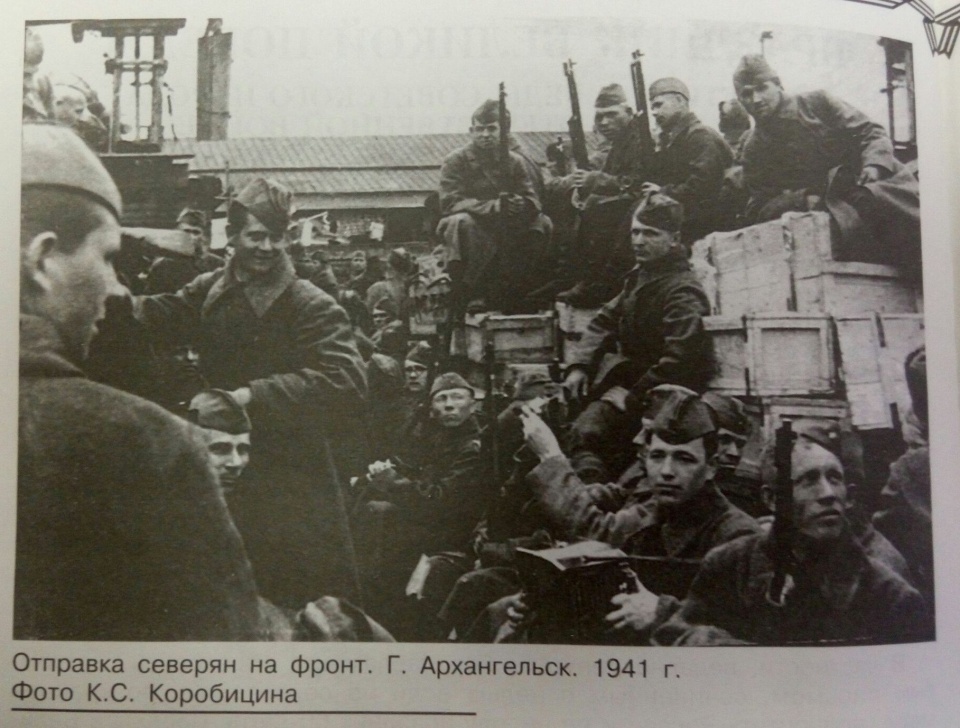

Архангельск, старинный российский речной и морской порт, ныне город воинской славы, в годы Великой Отечественной войны хотя и не находился в зоне боевых действий, тем не менее сыграл огромную роль как транспортный узел и база Беломорской военной флотилии. Город являлся центром приёма союзных конвоев в СССР, здесь формировались и обратные конвои.Имена 23 052 архангелогородцев вписаны в Книгу Памяти. Каждый третий призванный в армию житель Архангельска не вернулся с фронта В ряды народного ополчения вступило около 30 тысяч человек. Десятки тысяч горожан мобилизованы на оборонные работы. В городе сформированы партизанские отряды «Полярник», «Большевик» и «Сталинец», отправленные на Карельский фронт. 29 июня бюро Архангельского обкома ВКП(б) приняло постановление «О военном обучении населения», которое предписывало до 5 июля в городах и районах области создать резервные отряды ПВО и группы самозащиты для обеспечения мер коллективной противоздушной и химической защиты. В районах города были созданы участковые подразделения местной противоздушной обороны МПВО.

Руководство области стало привлекать население к бесплатной трудовой и гужевой повинности: на строительстве и ремонте дороги Архангельск-Экономия, аэродромов на острове Ягодник и Бакарице (Постановления бюро Архангельского обкома ВКП(б) от 1 июля 1941г.). Чуть позже по трудовой мобилизации северянам пришлось строить оперативные аэродромы в Нарьян-Маре и других районах области. В соответствии с постановлением Государственного комитета Обороны от 22 августа 1941 г. 30500 северян были направлены на строительство оборонительных сооружений на Северном фронте. При этом предписывалось иметь свой инструмент, одеться и обуться в соответствии с погодными условиями и запастись продовольствием на две недели. За полтора года войны на предприятия Архангельска пришло 15 тысяч женщин, к 1943 году они составили три четверти всех работающих. 20 тысяч человек работало на предприятиях Архангельска к 1943 году.

Руководство области стало привлекать население к бесплатной трудовой и гужевой повинности: на строительстве и ремонте дороги Архангельск-Экономия, аэродромов на острове Ягодник и Бакарице (Постановления бюро Архангельского обкома ВКП(б) от 1 июля 1941г.). Чуть позже по трудовой мобилизации северянам пришлось строить оперативные аэродромы в Нарьян-Маре и других районах области. В соответствии с постановлением Государственного комитета Обороны от 22 августа 1941 г. 30500 северян были направлены на строительство оборонительных сооружений на Северном фронте. При этом предписывалось иметь свой инструмент, одеться и обуться в соответствии с погодными условиями и запастись продовольствием на две недели. За полтора года войны на предприятия Архангельска пришло 15 тысяч женщин, к 1943 году они составили три четверти всех работающих. 20 тысяч человек работало на предприятиях Архангельска к 1943 году. Месячный грузооборот порта увеличился с 80 до 200 тысяч тонн. За годы войны портовики Архангельска перегрузили 4 миллиона тонн военных и народно-хозяйственных грузов, Среди них 2312 самолетов, 3428 танков, 819 бронемашин, 717 пушек, 49 торпедных катеров. Под бомбежками и артобстрелами, уклоняясь от пузырькового следа торпед, при постоянной минной опасности моряки перевезли фронту и народному хозяйству 4,2 миллиона тонн грузов.

Месячный грузооборот порта увеличился с 80 до 200 тысяч тонн. За годы войны портовики Архангельска перегрузили 4 миллиона тонн военных и народно-хозяйственных грузов, Среди них 2312 самолетов, 3428 танков, 819 бронемашин, 717 пушек, 49 торпедных катеров. Под бомбежками и артобстрелами, уклоняясь от пузырькового следа торпед, при постоянной минной опасности моряки перевезли фронту и народному хозяйству 4,2 миллиона тонн грузов.Бесперебойную работу Северного флота, ремонт боевых кораблей и торговых судов призваны были обеспечить восемь судоремонтно-судостроительных заводов и верфей Архангельска, крупнейшим среди которых была "Красная Кузница". Ими были возвращены в строй 1012 кораблей, построено более 500 малых судов. Судоремонтники Архангельска выполняли специальные правительственные заказы: по производству бронированных аэросаней, корпусов мин, бомб, гранат, а с 1943 года - узлов сельскохозяйственных машин.

Все 22 архангельских лесозавода были привлечены к выполнению военных заказов: производству ящиков для снарядов, саней, лыж, корпусов мин, ружейных заготовок, деталей для самолетов. За годы войны лесопильщики Архангельска дали стране и фронту свыше трех миллионов 218 тысяч кубометров пиломатериалов, 17 миллионов комплектов спецтары, 28 тысяч кубометров авиадеталей, на 24 миллиона рублей аэродромного и инженерного имущества. Около 200 пароходов, груженных 858 тысячами кубометров пиломатериалов, балансов, пропсов и круглого леса, отбыли из архангельского порта в страны - союзницы. Свыше 124 тысяч тонн целлюлозы, 25 тысяч тонн бумаги, - таков итог работы архангельских бумажников в годы войны.

Немногочисленные промышленные предприятия города стали переходить на выпуск военной продукции разного назначения: назову только несколько – сани-волокуши, спецукупорка для авиабомб, ампульмет Ампульмет – оружие, предназначенное для борьбы с танками, стреляющее стеклянными ампулами с зажигательной жидкостью. Вышибным зарядом служил охотничий патрон 12 калибра. Прицельная дальность стрельбы 40-50 метров. Танк сгорал при попадании ампулы на его радиаторную решетку или ослеплялся попаданием в лобовую часть. Производился в Архангельске в 1941 -1942 годах.

С началом военных действий Архангельск стал ближайшим тылом Карельского фронта, прифронтовым городом. Здесь были развернут 31 эвакогоспиталь, под которые отданы лучшие здания города. Здесь находился фронтовой эвакопункт (ФЭП-96). За годы войны 73 % раненых и 90 % больных были возвращены в строй. Архангельск стал госпитальной базой Карельского фронта, к концу 1941 года в области действовал 31 госпиталь. 25 тонн крови сдали 17 тысяч доноров за годы войны.

С началом военных действий Архангельск стал ближайшим тылом Карельского фронта, прифронтовым городом. Здесь были развернут 31 эвакогоспиталь, под которые отданы лучшие здания города. Здесь находился фронтовой эвакопункт (ФЭП-96). За годы войны 73 % раненых и 90 % больных были возвращены в строй. Архангельск стал госпитальной базой Карельского фронта, к концу 1941 года в области действовал 31 госпиталь. 25 тонн крови сдали 17 тысяч доноров за годы войны.Несмотря на тяжелейшее бремя, которым они легли на население города, в государственный бюджет из Архангельска было перечислено 276 миллионов рублей - сумма, на которую в те годы можно было построить три тысячи истребителей или 1300 танков. Более того, архангелогородцы стали активными участниками создания Народного фонда обороны. Свыше 47 миллионов рублей деньгами, 9,6 миллиона рублей облигациями, более 1 килограмма золота, 41,5 килограмма серебра, 130 тысяч предметов теплой одежды и обуви, 100 тысяч пудов картофеля, тысячи центнеров мяса, рыбы, овощей передали жители Архангельска в этот фонд.

Великая Отечественная война только началась и была еще где – то далеко от Архангельска, но уже ощущалась во всем. Население почувствовало это сразу – по прилавкам магазинов, снабжение почти все исчезло. Первой реакцией горожан на известие о начале войны стали огромные очереди за хлебом. С 30 июня в городе начались перебои с керосином, который широко использовался в примусах для приготовления пищи и освещения. К августу не стало хватать продовольствия. Тысячи людей в холоде и темноте стояли в бесконечных продуктовых очередях. Дефицитом стало всё: хлеб, крупа, капуста. Голод «пожирал» людей не только в городе, но и в деревне.

Нормы выдачи хлеба в Архангельске иногда не превышали нормы блокадного Ленинграда. Рабочие и служащие получали 800г хлеба в сутки, иждивенцы и дети 200г, но в отдельные дни из-за недостатка продовольствия нормы снижались до 150 – 75г. Самые тяжелые испытания выпали на зиму и конец 1941 – 1942 гг. Не менее шокирует другая цифра: по данным ЗАГС`а за 1941-1944 годы в городе умерло 38 тысяч жителей. Из них половина пришлась на голодный и цинготный 1942-й. По сути, по смертности среди мирного населения Архангельск оказался на втором месте после блокадного Ленинграда. И это при том, что через архангельский порт проходили тысячи тонн продовольствия.

Нормы выдачи хлеба в Архангельске иногда не превышали нормы блокадного Ленинграда. Рабочие и служащие получали 800г хлеба в сутки, иждивенцы и дети 200г, но в отдельные дни из-за недостатка продовольствия нормы снижались до 150 – 75г. Самые тяжелые испытания выпали на зиму и конец 1941 – 1942 гг. Не менее шокирует другая цифра: по данным ЗАГС`а за 1941-1944 годы в городе умерло 38 тысяч жителей. Из них половина пришлась на голодный и цинготный 1942-й. По сути, по смертности среди мирного населения Архангельск оказался на втором месте после блокадного Ленинграда. И это при том, что через архангельский порт проходили тысячи тонн продовольствия. В преддверии 60-летнего юбилея Победы в Архангельске открыли памятник тюленю, спасшему от голодной смерти в годы Великой отечественной войны тысячи северян. Жир и мясо тюленей в те годы спасли от смерти многих не только в Архангельске, но и в блокадном Ленинграде, куда они доставлялись по «Дороге жизни».

Именами многих уроженцев Поморской земли сегодня гордится страна, а 79 из них удостоены на фронтах страны высшей степени отличия - звания Героя Советского Союза. Тридцать жителей области - полные кавалеры ордена Славы. В числе северян - Героев Советского Союза пять летчиков, около пятидесяти пехотинцев и саперов, одиннадцать артиллеристов, пять танкистов, девять моряков. Мастер торпедного удара А. О. Шабалин удостоен звания Героя Советского Союза дважды. Двадцать сынов Севера награждены золотой звездой Героя посмертно, среди них пехотинец Прокопий Галушин, танкист Петр Норицын, артиллеристы Михаил Теплов и Михаил Горбач, морской пехотинец Александр Торцев, военачальник Николай Мамонов, снайпер Роза Шанина.

В преддверии 60-летнего юбилея Победы в Архангельске открыли памятник тюленю, спасшему от голодной смерти в годы Великой отечественной войны тысячи северян. Жир и мясо тюленей в те годы спасли от смерти многих не только в Архангельске, но и в блокадном Ленинграде, куда они доставлялись по «Дороге жизни».

Именами многих уроженцев Поморской земли сегодня гордится страна, а 79 из них удостоены на фронтах страны высшей степени отличия - звания Героя Советского Союза. Тридцать жителей области - полные кавалеры ордена Славы. В числе северян - Героев Советского Союза пять летчиков, около пятидесяти пехотинцев и саперов, одиннадцать артиллеристов, пять танкистов, девять моряков. Мастер торпедного удара А. О. Шабалин удостоен звания Героя Советского Союза дважды. Двадцать сынов Севера награждены золотой звездой Героя посмертно, среди них пехотинец Прокопий Галушин, танкист Петр Норицын, артиллеристы Михаил Теплов и Михаил Горбач, морской пехотинец Александр Торцев, военачальник Николай Мамонов, снайпер Роза Шанина.Родина высоко оценила ратный и трудовой подвиг северян. В Указе о награждении города Архангельска орденом Ленина особо отмечены его заслуги в годы Великой Отечественной войны. Около 140 тысяч жителей области награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", свыше 11 тысяч - медалью "За оборону Советского Заполярья"

Детям Великой Отечественной войны посвятили памятник в Архангельске. Памятник тем, чье детство пришлось на тяжелые годы Великой Отечественной войны, открыли 1 октября 2019г. Монумент, установленный на пересечении проспекта Троицкий и улицы Карла Маркса, посвящен всем детям, которые непросто пережили войну, но и как могли приближали Победу наряду со взрослыми.

Детям Великой Отечественной войны посвятили памятник в Архангельске. Памятник тем, чье детство пришлось на тяжелые годы Великой Отечественной войны, открыли 1 октября 2019г. Монумент, установленный на пересечении проспекта Троицкий и улицы Карла Маркса, посвящен всем детям, которые непросто пережили войну, но и как могли приближали Победу наряду со взрослыми. Фигура мальчика на втором плане создана по реальному человеку – это Толя Соколов, который в составе т.н. «девятки» – группы из девяти выпускников ремесленного училища пришел на 402-й завод в Молотовске.

Фигура мальчика на втором плане создана по реальному человеку – это Толя Соколов, который в составе т.н. «девятки» – группы из девяти выпускников ремесленного училища пришел на 402-й завод в Молотовске.

Девочка – это архангелогородка, ветеран Великой Отечественной, труженица тыла Валентина Пакулина.

Автор монумента изобразил в их образе всех ребят, трудившихся в полях и на заводах, многие километры шедших по льду и снегу, чтобы доставить в город рыбу, выловленную рыболовецкими артелями, – для спасения от голода жителей.

— "Как трудно нам было, порой казалось, что не хватит сил, но мы всегда верили, что победа будет за нами. Никто, ни один человек не сомневался в том, что одолеем врага. И мы, дети, делали для Победы все, что было в наших силах", - сказала на открытии Валентина Пакулина.